- 院所概况

- 就诊服务

-

科室介绍

科室介绍

特色医疗

特色科室

- 胃肠肿瘤中心一病区

- 胃肠肿瘤中心二病区

- 胃肠肿瘤中心三病区

- 胃肠肿瘤中心四病区

- 肝胆胰外一科

- 胸外一科

- 肝胆胰外二科

- 胸外二科

- 乳腺癌预防治疗中心

- 妇科肿瘤科

- 头颈外科

- 骨与软组织肿瘤科

- 泌尿外科

- 家族遗传性肿瘤中心

- 乳腺肿瘤内科

- 胸部肿瘤内一科

- 胸部肿瘤内二科

- 淋巴肿瘤内科

- 消化肿瘤内科

- 黑色素瘤与肉瘤内科

- 泌尿肿瘤内科

- 日间化疗病区

- 中西医结合科暨老年肿瘤科

- 康复科

- 介入治疗科

- 口腔科

- 肿瘤放疗科

- 手术室

- 重症医学科

- 麻醉科

- I期临床病区

- VIP-II

- VIP-Ⅰ

- 移植与免疫治疗病区

- 疼痛门诊

- 肿瘤外科

- 肿瘤内科

- 心内科1

- 肿瘤中医

- 疼痛与睡眠

- 康复中医

- 综合研究型病房

- 职工保健

- 支持治疗科

- 生化与分子生物学研究室

- 病因学研究室

- 遗传学研究室

- 流行病学研究室

- 分子肿瘤学研究室

- 中心实验室

- 临床实验室

- 图书馆

- 实验动物室

- 生物样本库

- 细胞生物学研究室

- 家族遗传性肿瘤中心实验室

- 肿瘤生物信息中心

- 胃肠肿瘤生物学研究室

临床科室医技科室基础科室行政处室 -

专家介绍

专家介绍

-

科普园地

科普园地

疾病专题

健康大讲堂

-

仁医陈敏华 用射频针创造生命艺术 浏览量:3718

-

【北京您早】恶性肿瘤成北京市民头号杀手 浏览量:1683

-

【生活大调查】终结癌症传言 浏览量:2730

科普园地

防治雾霾

健康自测

-

食管癌切除术后生存预测

| 北京市重点肿瘤高危人群自我评…

| 疲劳度自测

| 便秘自测

| 自己检查胃肠病

癌症康复杂志

《癌症康复》分为三大部分。第一部分癌症康复总论,主要介绍了癌症病人的心理调整、饮食营养、心身锻炼、生活指导等基本的康复知识、技能和方法。

综合资讯

-

- 招聘动态

-

院务公开

院务公开

-

院刊杂志

院刊杂志

Chinese Journal of Cancer Research

The Chinese Journal of Cancer Research publishes high-quality original articles reporting new information on basic and clinical aspects of cancer research and related subjects.

全球肿瘤快讯

院报专栏

癌症康复杂志

《癌症康复》分为三大部分。第一部分癌症康复总论,主要介绍了癌症病人的心理调整、饮食营养、心身锻炼、生活指导等基本的康复知识、技能和方法。

北京大学肿瘤医院

返回

顶部

网站导航

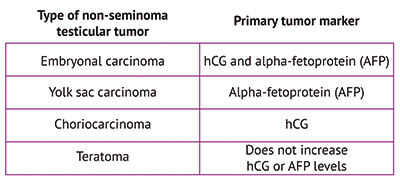

转移性NSGCT一线化疗后 腹膜后淋巴结清扫的肿瘤学结局较好

作者: 来源: 发布时间:2025-04-02

美国纪念斯隆-凯特琳癌症中心Matulewicz等报告,转移性非精原细胞生殖细胞肿瘤(NSGCT)患者在一线化疗后,化疗后腹膜后淋巴结清扫(pcRPLND)可有效控制腹膜后情况,几乎没有复发和生殖细胞瘤(GCT)相关的死亡。由于睾丸切除组织学与pcRPLND病理学的显著相关性,以及手术巩固对疾病控制和生存率的益处,应重新考虑仅基于残余肿块大小的、支持或反对pcRPLND的指南建议。(Ann Oncol. 2025年3月10日在线版)

pcRPLND是转移性NSGCT患者多模式治疗的一个组成部分。为了确定新的预测方法以完善手术指征,该项回顾性研究纳入2000年1月1日至2023年1月18日在纪念斯隆-凯特琳癌症中心一线化疗后接受pcRPLND治疗的NSGCT患者,重点评估病理和长期结局,主要包括残余肿块大小和原发肿瘤组织学情况。

主要终点是外科病理学分类:(1)存活的非畸胎瘤性GCT(伴或不伴畸胎瘤),(2)仅畸胎瘤,(3)根据最大残留肿块大小分层评估的纤维化/坏死。次要终点包括10年的无复发生存(RFS)率、疾病归因生存(DSS)率和总生存(OS)率。

结果显示,在1027例符合条件的患者中,45%患有畸胎瘤,4%在pcRPLND标本中发现存活的非畸胎瘤GCT。中位随访5.2年,有1例孤立性腹膜后复发和26例GCT相关死亡。

随着残余肿块大小的增加,pcRPLND标本中发现畸胎瘤的概率从20%(残余肿块< 1 cm)增至70%(>5 cm)。存活的非畸胎瘤性GCT的风险同样从2%增至10%。随着肿块大小的增加,10年RFS率和OS率下降。

校正风险分组、临床分期、残余肿块大小和睾丸切除时脉管累及后,卵黄囊瘤的存在(OR=1.86,95%CI 1.35~2.56)和睾丸切除标本中畸胎瘤的存在(OR=3.09,95%CI 2.27~4.23)分别与在pcRPLND标本中发现畸胎瘤或存活的非畸胎瘤性GCT独立相关。 (编译 刘震)